HELFER ORGANISIEREN EIN GROSSES FEST

In den letzten Jahren hat es ein beispielloses Comeback ehrenamtlicher Tätigkeit gegeben. Um soziale Organisationen beim Einsatz von Ehrenamtlichen zu unterstützen, schreiben hier Mitarbeiter und Freunde der Paritätischen Akademie Berlin monatlich über aktuelle Entwicklungen des Ehrenamts.

Mittwoch, Dezember 24, 2014

Weihnachten!

In keinem der letzten Jahre war Weihachten so sehr mit unserer heute gelebten Welt verbunden wie in diesem Jahr. Als vor zweitausend Jahren Maria und Josef nach Bethlehem zogen, waren sie Fremde in einer fremden Stadt. Nach der Geburt ihres Kindes und dem Besuch der heilige drei Könige gerieten sie auf die Fahndungsliste des König Herodes und wurden zu Flüchtlingen, die nach Ägypten fliehen mußten. Von daher in diesem Weihachtsblog ein Kopie eines Artikels aus dem Merkur-Online über eine Weihnachtsfeier für Flüchtlinge in Fürstenfeldbrück:

Donnerstag, November 20, 2014

Generali Engagementenatlas 2015

Studie: Generali Engagementatlas 2015

Die Studie liefert empirische Daten zu Anzahl, Profil, Ausstattung und Wirkung von Engagement unterstützenden Einrichtungen in Deutschland, also Freiwilligenagenturen, kommunale Stabsstellen, Bürgerbüros oder Mehrgenerationenhäuser. Der vom Generali Zukunftsfonds und dem Institut für wissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB) erstellte Engagementatlas spricht von einem "Wildwuchs" in der Engagementförderung und formuliert Handlungsempfehlungen an Bund, Länder und Kommunen. So wird vorgeschlagen, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als kommunale Pflichtaufgabe festzulegen, da bürgerschaftliches Engagement eine immer wichtigere Ressource der Daseinsvorsorge werde. Engagement unterstützende Einrichtungen werden aufgefordert, sich unabhängiger von öffentlichen Fördergeldern zu machen, etwa durch Unternehmenskooperationen, sich stärker für die Nutzung von Synergien zu öffnen und sich als treibende Kraft in die Schaffung von Engagementregionen einzubringen.

Mehr Infos: http://zukunftsfonds.generali-deutschland.de/online/portal/gdinternet/zukunftsfonds/content/314342/1064878

Samstag, Oktober 25, 2014

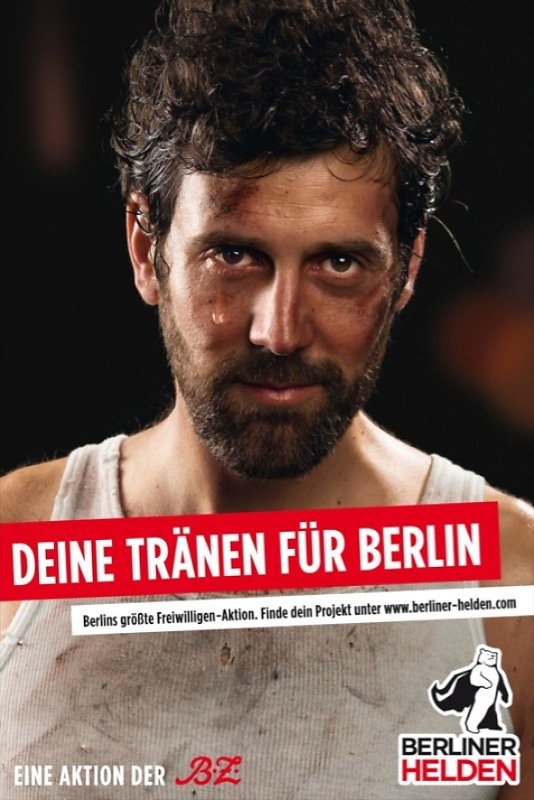

Batman goes Eisbär

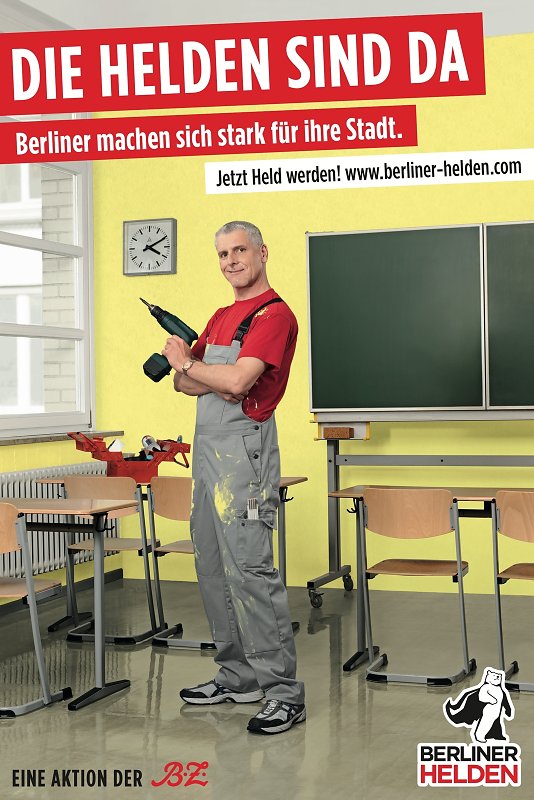

Es ging dann gleich zu Anfang, vor fünf Jahren auf den Werbeflächen der Stadt los, mit der Ankündigung der Helden:

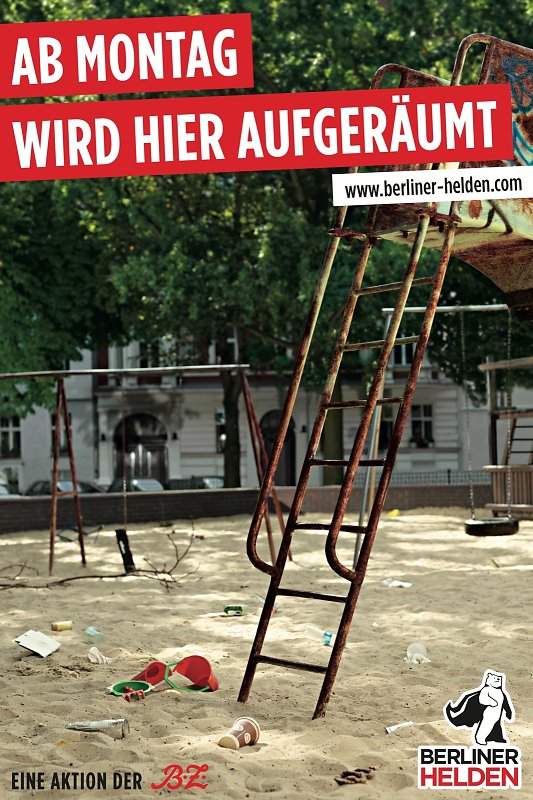

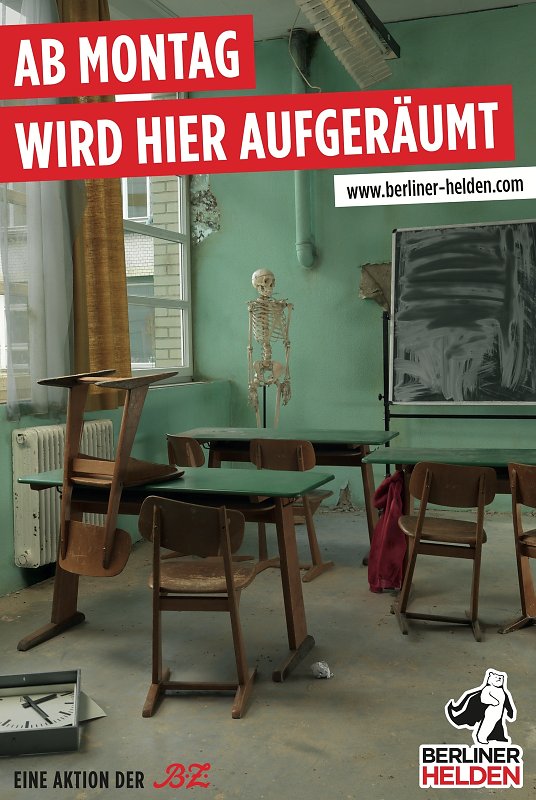

und der klaren Ansage, das jetzt was passiert:

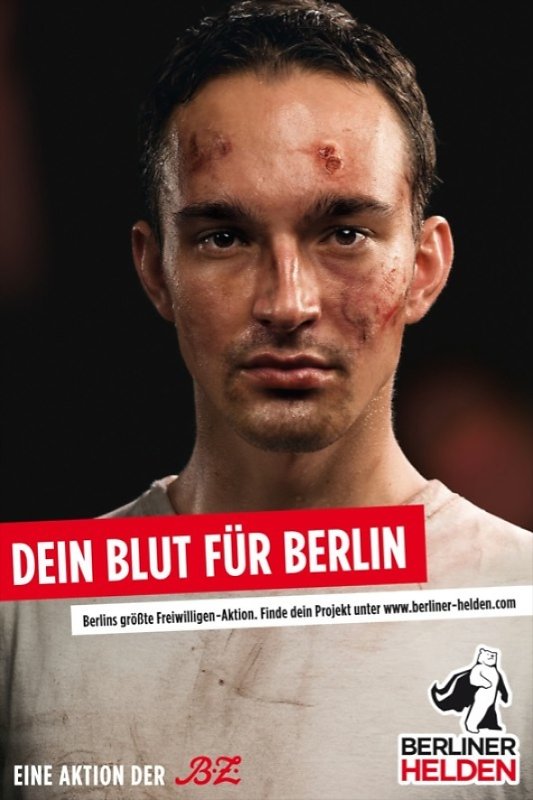

Nach zwei Jahren hab ich es dann kaum Glauben können, die Helden wurden britisch mit Churchill:

Blut

Schweiss

und

Tränen

Ich hab gedacht, das ist nicht zu toppen, aber dann kamen 5 Jahre Helden

und meine Jugendträume wurden war. Am Berliner Himmel ein Zechen wie bei Batman

aber

diesmal mit dem Heldenbären

Batman goes Eisbär

Liebe Berliner Helden, herzlichen Glückwunsch !!!

Samstag, Oktober 18, 2014

Die Rolle des Ehrenamts im Sozialraum

Input

von Prof. Dr. Stephan F. Wagner auf dem paritätischen Pflegekongress am

16.10.2014 in Berlin im Workshop 3.

Betrachtet

man die Rolle des Ehrenamts im Sozialraum in Bezug auf Pflege, so ist zuerst

ein Blick auf einige strukturelle Merkmale unserer Gesellschaft notwendig.

Denn, obwohl Ehrenamt etwas ist, was in erster Linie im Nahbereich des Lebens,

also im Sozialraum stattfindet, ist man doch auf der anderen Seite nur ganz

begrenzt in der Lage, sich durch Handlungen in diesem Raum von generellen

Trends der Gesellschaft abzukoppeln. Wer also über Ehrenamt im Sozialraum

sprechen will, sollte auch über die Entwicklung gesellschaftlicher Strukturen

sprechen.

Und

wie sieht, bzw. sah es da aus, in Bezug auf Pflege und Ehrenamt?

Man

kann im großen Überblick sagen, wenn man auf die letzten 20 Jahre zurückschaut,

dass wir in Deutschland eine recht komfortable Situation hatten.

Uns

standen im hauptamtlichen Bereich vergleichsweise viele kostengünstige

Pflegekräfte zur Verfügung. Eine sich erst in den letzten Jahren abschwächende

relativ hohe Arbeitslosigkeit sorgte dafür, dass wir in Deutschland immer noch

einigermaßen Personal finden konnten und die Löhne in diesem Bereich nicht sehr

hoch waren.

Und

in Bezug aufs Ehrenamt ging es uns auch nicht schlecht. Der Sozialbereich hatte

relativ einfachen Zugang zu Kräften, die in seinen Arbeitsfeldern, und dabei

auch in der Pflege tätig werden wollten. Besonders hervorzuheben ist hier die

Gruppe der über 40jährigen Frauen, also Frauen „nach der Familienphase“, heißt

die Kinder sind schon größer, die keinen Weg zurück in den Arbeitsmarkt

gefunden hatten, und dann auf Ehrenamtlichkeit als sinnvolle Lebensgestaltung

gestoßen sind.

Und natürlich die Gruppe der fitten Alten, also Menschen zwischen 55 und 80, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und nach einer sinnvollen Lebensgestaltung gesucht haben.

Und natürlich die Gruppe der fitten Alten, also Menschen zwischen 55 und 80, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und nach einer sinnvollen Lebensgestaltung gesucht haben.

Und

wenn man sich jetzt der Zukunft zuwendet, was kommt? Was lässt sich erkennen,

wie es werden könnte?

Das

große Schlagwort das bei solchen Ausblicken in die nahe Zukunft im Augenblick

in fast allen Lebensbereichen auftaucht, ist demographischer Wandel.

Heißt:

Wir werden deutlich weniger junge Menschen haben und deutlich mehr alte

Menschen.

Viele, die auf den demographischen Wandel zu sprechen kommen, zeigen in diversen Vorträgen an dieser Stelle ein Bild, das den Bevölkerungsaufbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt, das sieht dann wie ein wohlgestalteter Christbaum aus, und dann wird darauf hingewiesen, wie der sich verändert, und am Ende kommt dann etwas heraus, das ähnelt einem Turm mit einem flachen Spitzdach. Und alle kriegen einen Schrecken, und wollen den Christbaum wieder haben, weil man da bei der Versorgung der wenigen Alten durch viele Junge keine Probleme hatte. Dabei wird vergessen, dass der Christbaum einem anderen legitimen und weit verbreiteten Wunsch diametral entgegensteht, dem Wunsch, gesund alt zu werden. Das günstige Verhältnis von zu Versorgenden zu Versorgern stellt sich nur her, weil wenige alt werden.

Viele, die auf den demographischen Wandel zu sprechen kommen, zeigen in diversen Vorträgen an dieser Stelle ein Bild, das den Bevölkerungsaufbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt, das sieht dann wie ein wohlgestalteter Christbaum aus, und dann wird darauf hingewiesen, wie der sich verändert, und am Ende kommt dann etwas heraus, das ähnelt einem Turm mit einem flachen Spitzdach. Und alle kriegen einen Schrecken, und wollen den Christbaum wieder haben, weil man da bei der Versorgung der wenigen Alten durch viele Junge keine Probleme hatte. Dabei wird vergessen, dass der Christbaum einem anderen legitimen und weit verbreiteten Wunsch diametral entgegensteht, dem Wunsch, gesund alt zu werden. Das günstige Verhältnis von zu Versorgenden zu Versorgern stellt sich nur her, weil wenige alt werden.

Also

erst mal, bevor wir uns die Situation weiter anschauen. Das, was da mit uns in

unserer Gesellschaft geschieht, ist ein ganzes Stück weit gewollt und

entspricht dem Bedürfnis aller, es ist halt nur anders als früher, da hat das

mit dem alt werden eben nicht so gut geklappt wie heute.

Aber

neben diesem positiven Grundton gibt es eine Reihe weiterer Komponenten. Im

Rahmen dieses gesellschaftlichen Umbaus sinkt in Deutschland die Bevölkerung.

Wir hatten im Jahr 2010 circa 82 Millionen Menschen in Deutschland und für das

Jahr 2050 wird eine Bevölkerungsgröße so zwischen 69 – 74 Millionen angenommen.

In diesem Prozess gehen der nicht gemeinnützigen Wirtschaft langsam aber sicher

die Arbeitskräfte aus. Und da reagiert die sofort drauf, das ist jetzt schon

deutlich spürbar.

Was

wird gemacht?

1.

Jobs werden attraktiver gestaltet, die Löhne fangen

wieder langsam an zu steigen.

2.

Die Frauenarbeitsquote, die in Deutschland im Vergleich

zu anderen europäischen Staaten mit 70% relativ tief lag, wird versucht zu erhöhen.

In diesen Zusammenhang gehört auch der deutlich spürbare Ausbau von

Ganztagskinderbetreuung, wie sie in den letzten Jahren betrieben wurde.

3.

Ältere Menschen werden wieder zurück an die Arbeit

geholt, wie ich das in meinem Lebensumfeld (ich gehe auf die 60 zu) direkt

beobachten kann. Da gehen Menschen in Rente, um dann nach einem halben Jahr

durchaus attraktive Teilzeitbeschäftigungen anzunehmen, und sich einen

Zuverdienst zu schaffen, der dann in Urlaubsreisen oder anderen Formen des

gehoben Konsums fließt.

Was

bedeutet das für uns im Sozialbereich und für die Arbeit mit Ehrenamtlichen im

Sozialraum?

1.

Im Bereich des Hauptamts fällt es uns zunehmend

deutlich schwerer kostengünstige Pflegekräfte zu bekommen. Wir erleben eine

deutlich spürbare Konkurrenz um Arbeitskräfte.

2.

Im Bereich des Ehrenamts gehen uns ein Stück weit die

Ehrenamtlichen aus, oder werden knapp, da Menschen auch im höheren Alter in

einem 24stündigen Tag leben, und wie sagt man so schön, wenn der nicht reicht,

kann man die Nacht noch hinzunehmen, aber dann geht nichts mehr: Wenn Frauen stärker

erwerbstätig sind und ältere Menschen wieder für Geld arbeiten, dann haben sie

wenige Zeit fürs Ehrenamt und wir haben weniger Ehrenamtliche.

Was tun?

Nun, es gibt dann immer den Vorschlag mit der Einwanderung.

Ein bisschen kann das helfen, aber eine tatsächliche Lösung ist von einer

solchen Strategie nicht zu erwarten. Denn alle um uns herum haben in Bezug auf

qualifizierte Einwanderung das gleiche Problem, und versuchen entweder ihr

Fachpersonal im Land zu halten oder Fachkräfte zur Einwanderung in das eigene

Land zu bewegen und anzulocken.

Meiner Ansicht nach ist die Antwort einfach:

Pflege sollte grundsätzlich neu und attraktiv organisiert

werden unter Nutzung der ehrenamtlichen Potentiale des Sozialraums!

Ich will, bevor wir in der Arbeitsgruppe in ein gemeinsames

Gespräch darüber eintreten, die aus meiner Sicht wesentliche. Punkte dieser Veränderung

für Haupt- und Ehrenamtliche kurz aufzeigen, und jeweils kurze Hinweise geben,

was das für verbandliche Strategien bedeuten kann.

Für hauptamtliche Pflegekräfte

1.

die Löhne sollten steigen, heißt Verbände werden sich

dafür einsetzten müssen, das insgesamt mehr Geld in der Pflege vorhanden ist,

damit das für die bei Ihnen organisierten Träger auch bezahlbar bleibt.

2.

Die Arbeit von Pflegekräften sollte aus einer rein

medizinischen Orientierung gelöst werden und in einen neuen Rahmen gegossen

werden, der medizinische und soziale Aspekte von Gesundheit umfasst. Das

bedeutet auch, dass in der Pflege im Sozialraum, in der Hauskrankenpflege und

in Pflegegruppen in Zukunft die Pflege mit attraktiven kombinierten Teams aus

hauptamtlichen Personal und ehrenamtlichen Kräften erbracht wird.

Für den Bereich ehrenamtlicher Arbeit

1. Technik

Bitte nicht erschrecken ich will hier weder eine Debatte über Pflegeroboter beginnen, noch möchte ich Roboter als Ehrenamtliche anwerben. Ich denke da sind wir Jahrhunderte, wenn nicht sogar Ewigkeiten von entfernt. Aber wenn man genau hinschaut, so hat sich durch den Einsatz moderner Technik die Arbeit im Bereich ehrenamtlicher Arbeiten in den letzten 15 Jahren wesentlich verändert. Wenn wir in den unterschiedlichen Sozialräumen nicht über die internetgestützten Vermittlungssysteme für Ehrenamtliche verfügen würden, wäre der in den letzten Jahren gestiegene Bedarf an Ehrenamtlichen kaum zu decken gewesen. Der Sozialraum enthält eine Fülle von Ressourcen, die über die klassische Informationsmethode des sich gegenseitigen Erzählens nicht mehr erfassbar sind. Hier sind moderne, computergestützte Systeme, wie sie zum Beispiel für Teilbereiche sozialraumorientierter Arbeit vom „Verband für sozialkulturelle Arbeit“ im Kiezatlas entwickelt wurden, die Sozialdaten für ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte auf einfache Weise sichtbar und benutzbar machen, dringend notwendig. Die hierfür notwendige Technik kann vom Sozialbereich nicht alleine entwickelt werden, da sollte die Wirtschaft, insbesondere Unternehmen aus dem IT-Bereich, mit ran. Es gibt bei diesen Unternehmen, wie ich in meinem Arbeitsleben bei der Entwicklung der Internetseiten für die Vermittlung von Ehrenamtlichen für das Land Berlin erlebt habe, eine große Bereitschaft hier mitzuarbeiten, oft auch pro bono. Aber es gibt bei den Sozialverbänden kaum Ansprechpartner dafür und keine gezielte Entwicklungsstrategie für diesen Bereich. Von daher wünsche ich mir, das die Verbände zumindest auf Bundesebene, endlich Referentenstelle schaffen, die sich mit der Entwicklung IT und technikgestützer Sozialarbeit, insbesondere im Sozialraum, fachlich qualifiziert auseinander setzten und diesen Bereich aktiv entwickeln.

Bitte nicht erschrecken ich will hier weder eine Debatte über Pflegeroboter beginnen, noch möchte ich Roboter als Ehrenamtliche anwerben. Ich denke da sind wir Jahrhunderte, wenn nicht sogar Ewigkeiten von entfernt. Aber wenn man genau hinschaut, so hat sich durch den Einsatz moderner Technik die Arbeit im Bereich ehrenamtlicher Arbeiten in den letzten 15 Jahren wesentlich verändert. Wenn wir in den unterschiedlichen Sozialräumen nicht über die internetgestützten Vermittlungssysteme für Ehrenamtliche verfügen würden, wäre der in den letzten Jahren gestiegene Bedarf an Ehrenamtlichen kaum zu decken gewesen. Der Sozialraum enthält eine Fülle von Ressourcen, die über die klassische Informationsmethode des sich gegenseitigen Erzählens nicht mehr erfassbar sind. Hier sind moderne, computergestützte Systeme, wie sie zum Beispiel für Teilbereiche sozialraumorientierter Arbeit vom „Verband für sozialkulturelle Arbeit“ im Kiezatlas entwickelt wurden, die Sozialdaten für ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte auf einfache Weise sichtbar und benutzbar machen, dringend notwendig. Die hierfür notwendige Technik kann vom Sozialbereich nicht alleine entwickelt werden, da sollte die Wirtschaft, insbesondere Unternehmen aus dem IT-Bereich, mit ran. Es gibt bei diesen Unternehmen, wie ich in meinem Arbeitsleben bei der Entwicklung der Internetseiten für die Vermittlung von Ehrenamtlichen für das Land Berlin erlebt habe, eine große Bereitschaft hier mitzuarbeiten, oft auch pro bono. Aber es gibt bei den Sozialverbänden kaum Ansprechpartner dafür und keine gezielte Entwicklungsstrategie für diesen Bereich. Von daher wünsche ich mir, das die Verbände zumindest auf Bundesebene, endlich Referentenstelle schaffen, die sich mit der Entwicklung IT und technikgestützer Sozialarbeit, insbesondere im Sozialraum, fachlich qualifiziert auseinander setzten und diesen Bereich aktiv entwickeln.

2.

Qualifiziertes Ehrenamt

Wir werden in Zukunft im Umfeld von Pflege und in der Pflege mit großer Wahrscheinlichkeit Ehrenamtliche einsetzen müssen. Dies wird bei den geschilderten Rahmenbedingungen wahrscheinlich unvermeidlich sein, einfach weil uns die notwendigen vielen Menschen fehlen, um neben den anderen notwendigen gesellschaftliche Aufgaben, alle Tätigkeiten der Pflege mit professionellen Fachkräften zu bewältigen. Das bedeutet Ehrenamtliche qualifizieren zu müssen und für kompliziertere, verantwortungsvolle Tätigkeiten auszubilden. Eigentlich ist das nichts Neues, wir tun das in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen längst. Ich erinnere hier an die freiwillige Feuerwehr, an die gut ausgebildeten Ehrenamtlichen im Bereich der Telefonseelsorge, der Hospize und an die Rettungssanitäter, die alle als Ehrenamtliche mit Ausbildung seit Jahren verantwortlich tätig sind.

Dabei sind wir gut beraten bei der Neuorganisation der Pflege die Kirche im Dorf zu lassen, heißt, komplizierte verantwortungsvolle Pflegevorgänge werden bei Hauptamtliche bleiben müssen, aber einfacherer Tätigkeiten, die werden von Ehrenamtlichen gemacht werden können. So wie die freiwillige Feuerwehr die Scheune löscht und man beim Brand des Chemiewerks die Berufsfeuerwehr holt. Solch qualifiziertes Ehrenamt ist ein wesentliches Moment um im Bereich Konkurrenz um Arbeitskräfte mit der Industrie und der Wirtschaft bestehen zu können. Wenn man den Menschen verantwortungsvolle Tätigkeiten anbieten kann, wenn sie in den Bereichen, in denen sie arbeiten mitbestimmen und mitgestalten können, dann ist das attraktiv und Geld tritt als Motivator an die zweite Stelle. Wir erleben das praktisch im Bereich der Ausbildung der sozialen Berufe. Obwohl die sozialen Berufe nicht im Ruf stehen, besonders gut bezahlt zu sein, können sie in Deutschland nach dem Abitur eher Medizin als Sozialarbeit studieren, einfach weil es im Bereich der sozialen Arbeit so viele Bewerberinnen und Bewerber auf die vorhandenen Studienplätze gibt.

Was heißt das für verbandliche Arbeit? Die Verbände, auch der Paritätische, haben in den letzten Jahren ihr Engagement im Bildungsbereich eher zurückgefahren. Da wo im Jahr 2001 noch 4 Referentenstellen beim Gesamtverband im Bildungsbereich zur Verfügung standen, gibt es heute mal gerade noch eine halbe Stelle zur Koordination der Bildungsarbeit im Verband. Die Entwicklung von Ausbildungsgängen für Ehrenamtliche, und noch wichtiger, die Durchführung und Organisation solcher Ausbildungen ist kostspielig und aufwendig, dies wird ohne intensives verbandliches Engagement nicht gehen. Dazu gehört, neben einem Umsteuern der Schwerpunkte verbandlicher Arbeit, das die Verbände Druck auf die Politik auf Bundes- und Landesebene ausüben, so das für die Kosten solcher Fortbildungen zusätzliche staatliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Fachausbildungen für Ehrenamtliche müssen für diese kostenfrei sein. Man wird nicht erwarten können, dass die Menschen neben ihre Arbeitszeit auch noch Geld für ihre Ausbildung spenden!

Wir werden in Zukunft im Umfeld von Pflege und in der Pflege mit großer Wahrscheinlichkeit Ehrenamtliche einsetzen müssen. Dies wird bei den geschilderten Rahmenbedingungen wahrscheinlich unvermeidlich sein, einfach weil uns die notwendigen vielen Menschen fehlen, um neben den anderen notwendigen gesellschaftliche Aufgaben, alle Tätigkeiten der Pflege mit professionellen Fachkräften zu bewältigen. Das bedeutet Ehrenamtliche qualifizieren zu müssen und für kompliziertere, verantwortungsvolle Tätigkeiten auszubilden. Eigentlich ist das nichts Neues, wir tun das in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen längst. Ich erinnere hier an die freiwillige Feuerwehr, an die gut ausgebildeten Ehrenamtlichen im Bereich der Telefonseelsorge, der Hospize und an die Rettungssanitäter, die alle als Ehrenamtliche mit Ausbildung seit Jahren verantwortlich tätig sind.

Dabei sind wir gut beraten bei der Neuorganisation der Pflege die Kirche im Dorf zu lassen, heißt, komplizierte verantwortungsvolle Pflegevorgänge werden bei Hauptamtliche bleiben müssen, aber einfacherer Tätigkeiten, die werden von Ehrenamtlichen gemacht werden können. So wie die freiwillige Feuerwehr die Scheune löscht und man beim Brand des Chemiewerks die Berufsfeuerwehr holt. Solch qualifiziertes Ehrenamt ist ein wesentliches Moment um im Bereich Konkurrenz um Arbeitskräfte mit der Industrie und der Wirtschaft bestehen zu können. Wenn man den Menschen verantwortungsvolle Tätigkeiten anbieten kann, wenn sie in den Bereichen, in denen sie arbeiten mitbestimmen und mitgestalten können, dann ist das attraktiv und Geld tritt als Motivator an die zweite Stelle. Wir erleben das praktisch im Bereich der Ausbildung der sozialen Berufe. Obwohl die sozialen Berufe nicht im Ruf stehen, besonders gut bezahlt zu sein, können sie in Deutschland nach dem Abitur eher Medizin als Sozialarbeit studieren, einfach weil es im Bereich der sozialen Arbeit so viele Bewerberinnen und Bewerber auf die vorhandenen Studienplätze gibt.

Was heißt das für verbandliche Arbeit? Die Verbände, auch der Paritätische, haben in den letzten Jahren ihr Engagement im Bildungsbereich eher zurückgefahren. Da wo im Jahr 2001 noch 4 Referentenstellen beim Gesamtverband im Bildungsbereich zur Verfügung standen, gibt es heute mal gerade noch eine halbe Stelle zur Koordination der Bildungsarbeit im Verband. Die Entwicklung von Ausbildungsgängen für Ehrenamtliche, und noch wichtiger, die Durchführung und Organisation solcher Ausbildungen ist kostspielig und aufwendig, dies wird ohne intensives verbandliches Engagement nicht gehen. Dazu gehört, neben einem Umsteuern der Schwerpunkte verbandlicher Arbeit, das die Verbände Druck auf die Politik auf Bundes- und Landesebene ausüben, so das für die Kosten solcher Fortbildungen zusätzliche staatliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Fachausbildungen für Ehrenamtliche müssen für diese kostenfrei sein. Man wird nicht erwarten können, dass die Menschen neben ihre Arbeitszeit auch noch Geld für ihre Ausbildung spenden!

3.

Pflegende Ehrenamtliche

Ein heißes Thema, und ich will hier nicht im Detail Empfehlungen abgeben, das würde einer notwendigen intensiven Debatte, deren Ergebnisse offen sind, vorgreifen. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, was wir heute schon sichtbar ist. Im Bereich der Familienpflege übernehmen pflegende Angehörige wesentliche Teile der Pflege, das reicht vom Waschen und Hilfen bei der Nahrungsaufnahme bis hin zum Wechseln von Verbänden. Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, das als unqualifiziert zu bezeichnen und den Angehörigen Verantwortungslosigkeit im Umgang mit ihren Lieben vorzuwerfen. Aber sobald man den Vorschlag macht, solche Tätigkeiten in der Pflege Ehrenamtlichen zu übertragen, heißt es sofort: Unmöglich, Dequalifizierung, Ausverkauf der Pflege. Ich denke dass wir in dieser Debatte mehr Augenmaß und Ruhe brauchen. Da niemand ernsthaft der Familienpflege widerspricht, und Blutsbande, Verwandschaftsverhältnisse an sich kein qualifizierendes Moment sind, gibt es hier einen Bereich, der uns zeigt, das man das Verhältnis zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Pflege tatsächlich neu gestalten kann, ohne etwas grundsätzlich Neues zu machen. Und wir werden dringend Bedarf haben. Hier nur ein kleiner zusätzlicher Hinweis. Immerhin fast die Hälfte der Pflege wird im Augenblick von pflegenden Angehörigen erbracht, und im Augenblick haben die meisten zu Pflegenden Angehörige. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Mehr als 30% der Frauen im gebärfähigen Alter haben heute keine Kinder. Das heißt auch, dass da noch mal eine große Zahl von Männern da ist, die keine Kinder haben. Man kann also in Zukunft davon ausgehen, dass es eine große Gruppe von Menschen geben wird, bei denen schon aus objektiven Gründen Familienbande nicht Grundlage von Pflege sein können.

Aufgabe der Verbände ist hier aus meiner Sicht, uns in einem ersten Schritt ehrlich zu machen und eine Diskussion darüber zu führen, welche Veränderungen hier möglich und notwendig sind. Im weiteren Prozess wird man dann den stattfinden Umbau fachlich begleiten müssen und ein Wächteramt übernehmen müssen, damit aus gesellschaftlichen Notwendigkeiten nicht persönliche Nachteile im Rahmen von selbstsüchtigem Gewinnstreben werden!

Ein heißes Thema, und ich will hier nicht im Detail Empfehlungen abgeben, das würde einer notwendigen intensiven Debatte, deren Ergebnisse offen sind, vorgreifen. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, was wir heute schon sichtbar ist. Im Bereich der Familienpflege übernehmen pflegende Angehörige wesentliche Teile der Pflege, das reicht vom Waschen und Hilfen bei der Nahrungsaufnahme bis hin zum Wechseln von Verbänden. Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, das als unqualifiziert zu bezeichnen und den Angehörigen Verantwortungslosigkeit im Umgang mit ihren Lieben vorzuwerfen. Aber sobald man den Vorschlag macht, solche Tätigkeiten in der Pflege Ehrenamtlichen zu übertragen, heißt es sofort: Unmöglich, Dequalifizierung, Ausverkauf der Pflege. Ich denke dass wir in dieser Debatte mehr Augenmaß und Ruhe brauchen. Da niemand ernsthaft der Familienpflege widerspricht, und Blutsbande, Verwandschaftsverhältnisse an sich kein qualifizierendes Moment sind, gibt es hier einen Bereich, der uns zeigt, das man das Verhältnis zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Pflege tatsächlich neu gestalten kann, ohne etwas grundsätzlich Neues zu machen. Und wir werden dringend Bedarf haben. Hier nur ein kleiner zusätzlicher Hinweis. Immerhin fast die Hälfte der Pflege wird im Augenblick von pflegenden Angehörigen erbracht, und im Augenblick haben die meisten zu Pflegenden Angehörige. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Mehr als 30% der Frauen im gebärfähigen Alter haben heute keine Kinder. Das heißt auch, dass da noch mal eine große Zahl von Männern da ist, die keine Kinder haben. Man kann also in Zukunft davon ausgehen, dass es eine große Gruppe von Menschen geben wird, bei denen schon aus objektiven Gründen Familienbande nicht Grundlage von Pflege sein können.

Aufgabe der Verbände ist hier aus meiner Sicht, uns in einem ersten Schritt ehrlich zu machen und eine Diskussion darüber zu führen, welche Veränderungen hier möglich und notwendig sind. Im weiteren Prozess wird man dann den stattfinden Umbau fachlich begleiten müssen und ein Wächteramt übernehmen müssen, damit aus gesellschaftlichen Notwendigkeiten nicht persönliche Nachteile im Rahmen von selbstsüchtigem Gewinnstreben werden!

4.

Behandelte Ehrenamtliche

Hier sei nur, wie im vorherigen Punkt, ein kurzer Hinweis gegeben. Wir akzeptieren, dass bei Diabetes, und einigen anderen Krankheiten, Menschen sich selbst spritzen. Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, dass diese Menschen eine Ausbildung als Krankenpfleger oder Altenpfleger machen sollten. Man ist in diesen Fällen davon ausgegangen, das ein durchschnittlich gut ausgebildeter Mensch dies unter Anleitung einer Fachkraft lernen und nach einiger Zeit weitgehend ohne fremde Hilfe machen kann. Dies zeigt, das man bei den Aufgaben, die in der Pflege von Ehrenamtlichen übernommen werden können, noch mal genau nachdenken sollte, was wirklich Dequalifizierung ist und was sinnvolle Reorganisation ist.

Hier sei nur, wie im vorherigen Punkt, ein kurzer Hinweis gegeben. Wir akzeptieren, dass bei Diabetes, und einigen anderen Krankheiten, Menschen sich selbst spritzen. Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, dass diese Menschen eine Ausbildung als Krankenpfleger oder Altenpfleger machen sollten. Man ist in diesen Fällen davon ausgegangen, das ein durchschnittlich gut ausgebildeter Mensch dies unter Anleitung einer Fachkraft lernen und nach einiger Zeit weitgehend ohne fremde Hilfe machen kann. Dies zeigt, das man bei den Aufgaben, die in der Pflege von Ehrenamtlichen übernommen werden können, noch mal genau nachdenken sollte, was wirklich Dequalifizierung ist und was sinnvolle Reorganisation ist.

5.

Ausbau der ambulanten Versorgung im Lebensbereich der

Menschen

Ich denke das ist klar und einfach. Fast niemand will wirklich am Ende seines Lebens aus seinem angestammten Lebensumfeld herausgerissen werden. Hier bietet der Sozialraum mit seinen vielfältigen Ressourcen an ehrenamtlicher Unterstützung zahlreiche Möglichkeiten im Rahmen von Hauskrankenpflege und Pflegegruppen in Wohnbereichen den Betroffenen ein Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Was notwendig ist, dass pflegerische und soziale Fachkräfte lernen die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Hier sind Verbände aufgefordert die notwendigen Fachdebatten der bisher oft getrennt arbeitenden Bereiche anzuregen und zu unterstützen, aber auch mit Wissenschaftlern zu kommunizieren, so dass die für diese Fachdebatten notwendigen abgesicherten Forschungserkenntnisse bereitgestellt werden.

Ich denke das ist klar und einfach. Fast niemand will wirklich am Ende seines Lebens aus seinem angestammten Lebensumfeld herausgerissen werden. Hier bietet der Sozialraum mit seinen vielfältigen Ressourcen an ehrenamtlicher Unterstützung zahlreiche Möglichkeiten im Rahmen von Hauskrankenpflege und Pflegegruppen in Wohnbereichen den Betroffenen ein Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Was notwendig ist, dass pflegerische und soziale Fachkräfte lernen die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Hier sind Verbände aufgefordert die notwendigen Fachdebatten der bisher oft getrennt arbeitenden Bereiche anzuregen und zu unterstützen, aber auch mit Wissenschaftlern zu kommunizieren, so dass die für diese Fachdebatten notwendigen abgesicherten Forschungserkenntnisse bereitgestellt werden.

6.

Aktive Unterstützung der Lebensfreude und des

Selbstwertgefühls

Kombinierte Pflege in gemischten Teams von hauptamtlichen Fachkräften und ehrenamtlich Tätigen bietet die Chance, den ganzen die Gesundheit unterstützenden Bereich des Soziallebens in die Gestaltung der Gesundheit des Einzelnen mit einzubeziehen. Da geht es dann um angemessene Formen der Körperbewegung, um gesunde, sinnvolle Ernährung und um die Kraft, die Einzelne aus der Gemeinschaft ziehen können. Dies bedeutet, dass sich die Aufgaben von Pflegekräften ein Stück weit hin in Richtung soziale Tätigkeiten verschieben. So wird z. B. auch das Anleitung von ehrenamtlich Tätigen zur Aufgabendefinition der Pflege gehören. Hier wird ein intensives vernetzen und zusammenarbeiten mit bestehende Nachbarschaftsdiensten im Sozialraum notwendig werden, um dieses neue ganzheitliche Feld der begleitenden Unterstützung ältere Menschen zu schaffen. Aufgabe der Verbände wird hier neben der aktiven Organisation der fachlichen Debatte die kreative Umgestaltung der finanziellen Ressourcen sein. Dieses neu gestaltet Arbeiten wird die Kombination von Mittel aus dem Bereich der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der klassischen sozialen Arbeit erfordern. Hierfür eine sinnvolle, und operational beherrschbare Finanzarchitektur zu schaffen, bei gleichzeitige Sicherstellung der notwendigerweise verbesserten Mittelausstattung für die Versorgung vor Ort übersteigt die Fähigkeit der konkreten Akteure im Sozialraum und kann nur mit der fachlichen Kompetenz erfahrener Sozialverbände bewältigt werden.

Kombinierte Pflege in gemischten Teams von hauptamtlichen Fachkräften und ehrenamtlich Tätigen bietet die Chance, den ganzen die Gesundheit unterstützenden Bereich des Soziallebens in die Gestaltung der Gesundheit des Einzelnen mit einzubeziehen. Da geht es dann um angemessene Formen der Körperbewegung, um gesunde, sinnvolle Ernährung und um die Kraft, die Einzelne aus der Gemeinschaft ziehen können. Dies bedeutet, dass sich die Aufgaben von Pflegekräften ein Stück weit hin in Richtung soziale Tätigkeiten verschieben. So wird z. B. auch das Anleitung von ehrenamtlich Tätigen zur Aufgabendefinition der Pflege gehören. Hier wird ein intensives vernetzen und zusammenarbeiten mit bestehende Nachbarschaftsdiensten im Sozialraum notwendig werden, um dieses neue ganzheitliche Feld der begleitenden Unterstützung ältere Menschen zu schaffen. Aufgabe der Verbände wird hier neben der aktiven Organisation der fachlichen Debatte die kreative Umgestaltung der finanziellen Ressourcen sein. Dieses neu gestaltet Arbeiten wird die Kombination von Mittel aus dem Bereich der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der klassischen sozialen Arbeit erfordern. Hierfür eine sinnvolle, und operational beherrschbare Finanzarchitektur zu schaffen, bei gleichzeitige Sicherstellung der notwendigerweise verbesserten Mittelausstattung für die Versorgung vor Ort übersteigt die Fähigkeit der konkreten Akteure im Sozialraum und kann nur mit der fachlichen Kompetenz erfahrener Sozialverbände bewältigt werden.

Freitag, Oktober 10, 2014

Die Gesellschaft will Ehrenamt fördern! Wie geht das im 21. Jahrhundert?

Schriftliche Zusammenfassung der Keynote von Prof. Dr. Stephan F.

Wagner auf der Abschlussveranstaltung der Social Academy 2014 im Luise-Schröder Saal des Roten

Rathauses zu Berlin.

Die Gesellschaft will Ehrenamt fördern!

Wie geht das im 21. Jahrhundert?

Als ich das Thema gesehen habe, hab ich drei Anläufe gemacht, einen

Text dazu zu verfassen, dann hab ich aufgegeben.

Sorry, ich bin kein 68ziger, ich bin Sozialarbeiter! In meine

Augen machen Gesellschaften gar nichts, sondern es sind die Menschen in ihnen

die mit ihren unterschiedlichen Interessen handeln und Entscheidungen fällen.

Also habe ich das Thema dekonstruiert, jetzt heißt es:

Ehrenamt fördern

- wie geht das im 21. Jahrhundert?

Dieser Einstieg hat für

diesen Vortrag eine gefährliche

Entwicklung eingeleitet, nichts ist mit mehr Risiko verbunden, als ein

Professor, der sich anfängt

mit sich selbst zu beschäftigen.

Und so nehmen die Dinge ihren Lauf - ich bin fast 60zig, eher ein

Kind des 20. Jahrhunderts. Das 21. Jahrhundert war in meiner Jugend die

Zukunft, weit weg, Science Fiktion, Roboter und Raumfahrt, Computer und

Laserstrahlen! Und jetzt soll ich also über

die Zukunft sprechen in der ich lebe. Ich hab mich also vorsichtig umgeschaut,

was ist da los? Gelebter Science Fiction, also gut, einfacher Einstieg, was ist

denn nun mit der Technik? Tja, irgendwie ist das Ding ein bisschen anders

gelaufen, als sich das die Autoren meiner Jugendbücher

vorgestellt haben, Raumfahrt ist da, aber nicht viel, und auch eher als Glücksspiel, wie lange

hat wer noch Raketen, um die einzige Raumstation zu erreichen, die wir haben?

Aber es sind ein paar andere Sachen da, die so in den meisten Science

Fiction Geschichten nicht vorkamen. Jede Menge Computerspiele, und ein völlig irres

Internet, indem sich viele von uns mit all ihren Fantasien im Positiven wie im

Negativen ausleben. Soziale Netzwerke, Facebook und WhatsApp sind wichtiger

geworden als Raumstationen und Planetenbasen. Smart Phones und Tablet Computer

erlauben uns, fast jede Person zu jeder Zeit zu erreichen. Privatheit ist

exklusiv geworden und wir sind dabei, so etwas wie ein Babygemeinschaftsbewußtsein zu

entwickeln, das uns völlig

neue Möglichkeiten

bietet. Und hier verlasse ich die Technik, sie ist nur Rahmenausstattung und

nicht das Eigentliche, das Wesentliche! Das, was zum Schlüsselbegriff unseres

Handels geworden ist, ist

Vernetzung!

Ganz deutlich wird dies, wenn man sich für den Bereich ehrenamtlicher Arbeit

anschaut, wie in der sozialen Arbeit vor 40 Jahren Ehrenamtliche gesucht wurden.

Das ging ganz einfach:

Hier ein hauptamtlicher Sender, der wusste was er wollte, und der dann mit

Flyern oder Anzeigen seine Nachricht, ich brauche Ehrenamtliche für......

rausschickte, und auf der anderen Seite Bürger,

die darauf reagierten und sich meldeten! und sagten, " hier sind wir. Was

sollen wir tun?" Das Ganze hatte

etwas Hierarchisches. Hier die wissenden Spezialisten, die

"Hilfstruppen" für

ihr Handeln brauchen, damit sie für

die wichtigen Dinge mehr Zeit haben, und dort die Laien, die von den Spezialisten

angeleitet werden.

Ich überzeichne

hier stark, aber irgendwie schwang dieses Bild in der damaligen Arbeitsweise sozialer Arbeit mit.

Und heute? So wie damals geht gar nichts mehr, wir brauchen heute

zwar auch Spezialisten, aber noch viel wichtiger, wir brauchen alle, um eine

unendlich komplexe Gesellschaft gemeinsam zu gestalten. Da sind dann auf einmal

auch die ehrenamtlich Tätigen

in ihren Bereichen Spezialisten und den Hauptamtlichen nicht nur sinnvolle Ergänzung sondern

wertvoller Partner!

Aus dem Bedürfnis

Einzelner ist ein gemeinsamer Bedarf Vieler gewordene!

Was aber vielleicht noch viel entscheidender ist, diese Vielen

haben in ihren Netzwerken heute andere Beziehungen als das früher der Fall war.

Steigen Sie ein, ich lade Sie zu einer kleinen Zeitreise ein, folgen

Sie mir bei der Betrachtung der Beziehungen wichtiger Partner in eine gar nicht

so ferne Vergangenheit:

Dort stehen sich gegenüber,

Vertreter von Wirtschaft und Sozialbereich.

Interesse aneinander: Hmmm, bestenfalls mäßig.

Soziales sagt zu Wirtschaft: "Gebt uns Geld, dann machen wir

das mit der Hilfe für

die Menschen schon."

Dabei hinter vorgehaltener Hand zu den eigenen Leuten aus dem

Sozialbereich:

"Mein Gott sind die dumm, üble

Kapitalisten, nichts gescheckt, aber O.K., wir nehmen das Geld und machen was

wir wollen, Ätsch!"

Wirtschaft sagt zum Sozialbereich: "Hier habt ihr Geld,

macht was, irgendwas Sinnvolles."

Dabei hinter vorgehaltener Hand zu den eigenen Leuten aus der

Wirtschaft:

"Oh Gott, was für

Schluffis! Aber egal, wird schon irgendwas rauskommen und fühlt sich ja auch

gut an, Gutes zu tun."

Also, wenn man da genau hinguckt, war das noch eine sanfte Form

des Ablasshandels. Unser Zeitreise führt

doch etwas weiter weg, als angenommen, fast noch zum Mittelalter!

Und, Zeitmaschine abgestellt, wie sieht das heute, hier in meiner

Zukunft aus?

Also praktisch, hier in den letzten Tagen in der Social Academy

in Berlin, da haben Leute aus Wirtschaft und Sozialbereich gemeinsam Wissen für diejenigen zur

Verfügung

gestellt, die praktisch in vielen kleinen und großen

Organisation des Sozialbereichs tätig

sind. Und die Sozialos finden dieses Wissen nicht bäh, sondern spannend, und kommen damit

auf Ideen die die Wirtschaftsfachleute staunen lassen,

und selber wieder auf neue Ideen für

ihre Unternehmen bringt.

Kommunikation beginnt!

Das Wirklich wesentliche dabei ist nicht die Technik irgendeiner

Science Fiction Fantasy, sondern eine sich verändernde

innere Haltung der Beteiligten. Die Anderen, egal von welcher Seite man schaut,

sind nicht mehr doof oder schluffig, sondern spannend! Man ist neugierig

aufeinander, will etwas sagen und etwas hören,

will voneinander lernen. Es füllt

sich fast wie verliebt sein an, hat etwas leichtes und macht Lust auf den

Aufbruch zu neuen Ufern. Man ist nicht in zwei Sphären voneinander getrennt, sondern

arbeitet gemeinsam in einem Stadtteil, an einer Stadt für eine Welt!

Also, Ehrenamt fördern,

heißt hier in

der Zukunft des 21. Jahrhunderts:

-

Neugierig aufeinander sein

-

Sich kennen lernen

-

Sich vernetzen

-

Voneinander lernen

-

Gemeinsam Verantwortung übernehmen!

Vielen Dank.

Sonntag, September 28, 2014

Wanderausstellung: ENGAGIERT.VIELFÄLTIG.PARTIZIPATIV. EVP // Das eigenverantwortliche Projekt.

Hier ein interessantes Angebot der BKJ - Bundesvereinigung Kultureller Kinder- und Jugendbildung!

Aus einem großen, kulturellen Projektpool werden in dieser Ausstellung und in der Begleitbroschüre stellvertretend 49 eigenverantwortliche Projekte von Freiwilligen aufgeführt. Bilder und Erfahrungsberichte stammen von den Freiwilligen selbst. Die Projekte der Jugendlichen sprechen Sinne an – SEHEN und HÖREN, sie regen zum NACHDENKEN an, haben WIRKUNG und WIRKEN mit, sind ERLEBAR Sie sind Beispiele für ENGAGEMENT.VIELFALT.PARTIZIPATION im Freiwilligendienst, im FSJ Kultur.

Ausstellung und Broschüre entstanden mit freundlicher Unterstützung des Kultusministeriums Sachsen-Anhalt.

Das FSJ Kultur ist ein Angebot der BKJ – Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. und der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. Die Freiwilligendienstformate der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. wurden mit dem QUIFD-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das FSJ Kultur wird unterstützt und gefördert vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt, dem Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen-Anhalt.

Das FSJ Kultur ist ein Angebot der BKJ – Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. und der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. Die Freiwilligendienstformate der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. wurden mit dem QUIFD-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das FSJ Kultur wird unterstützt und gefördert vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt, dem Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Ausstellung kann ausgeliehen werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Kirsten Mengewein

Kontaktdaten: Koordinatorin Freiwilligendienste Kultur und Bildung

kirsten.mengewein@jugend-lsa.de // Telefon 0391-2445168

Bisherige Ausstellungsorte:

09. September bis 09. Oktober 2014: Galerie Entrée, Haus 27 des Kultusministeriums Sachsen-Anhalt, Magdeburg

10. bis 11. Oktober 2014: PERSPEKTIVEN. Messe für Bildungs und Berufsorientierung, Magdeburg

14. Oktober bis 14. November 2014: Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

09. Dezember 2014: JKP-Preisverleihung im OLi-Kino Magdeburg

26. Feburar 2015 bis 25. März 2015: Theologische Hochschulbibliothek Friedensau

10. bis 11. Oktober 2014: PERSPEKTIVEN. Messe für Bildungs und Berufsorientierung, Magdeburg

14. Oktober bis 14. November 2014: Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

09. Dezember 2014: JKP-Preisverleihung im OLi-Kino Magdeburg

26. Feburar 2015 bis 25. März 2015: Theologische Hochschulbibliothek Friedensau

Ein kurzer Eindruck der Ausstellung folgt nun.

Die Ausstellung:

Freitag, September 19, 2014

Berliner Helden - Photowettbewerb II

Heute ist der Text des Blogs ganz kurz. Wie im Blog am 30. August berichtet, führt die B.Z. in Berlin einen Fotowettbewerb zu Thema Ehrenamt durch. Die Jury hat 14 Bilder ausgewählt, ein Bild wurde von der Fotocommunity 1414 ausgewählt. Au diesen 15 Photos kann man jetzt im Internet den Gewinner wählen, hier sind die Photos:

So, und wer nicht nur zuschauen möchte, sondern mit abstimmen will, kann das hier machen:

Viel Spaß!!!

Freitag, September 12, 2014

Ehrenamt - erneut im Zentrum der Organisation sozialer Arbeit

In den letzten 20 Jahren

hat sich die Wahrnehmung und Stellung des Ehrenamts bei haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im sozialen Sektor stark

verändert. Wenn man früher Hauptamtliche nach Ehrenamtlichen in ihrer

Arbeitsstelle fragte, hörte man nicht selten: „Haben wir nicht – brauchen wir

nicht“ - obwohl die Angesprochenen bei einem Verein angestellt waren, der von

Ehrenamtlichen geführt wurde.

Heutzutage wird wieder

klarer wahrgenommen, dass der größte Teil sozialer Organisationen letztendlich

von Ehrenamtlichen geleitet wird und dass viele wichtige Entscheidungen über

den Einsatz von hauptamtlichen Ressourcen von Ehrenamtlichen getroffen werden.

Hinzu kommt eine breitere Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit, diese wird in

fast allen Bereichen sozialer Arbeit zumindest als sinnvolle Ergänzung

hauptamtlicher Aktivität gesehen. Fast überall wird rege geworben mit dem Ziel,

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen dazu zu bewegen, ehrenamtlich aktiv

zu werden.

Dabei hat sich die Arbeit

mit Ehrenamtlichen erheblich verändert: dort wo sie früher „irgendwie“

mitliefen, sind heute in vielen Betrieben Ehrenamtsmanagerinnen und -manager

tätig, die sich gezielt und systematisch um die Organisation der Arbeit

kümmern. Ehrenamtliche werden oft in Kombination und enger Verzahnung mit

hauptamtlich Tätigen eingesetzt. Die Betriebsabläufe sind nicht mehr

ausschließlich auf die Arbeitsbedürfnisse der Hauptamtlichen ausgerichtet,

sondern rücken im Rahmen einer breiten Qualitätsentwicklung die Bedürfnisse

Derjenigen, für die die Arbeit geleistet wird, in den Focus der

Arbeitsorganisation. Dabei werden die Anforderungen der Ehrenamtlichen an ihr

Arbeitsumfeld mit berücksichtigt. So ist eine Optimierung der Arbeit bei guter

Qualität möglich.

Das löst eine ganze

Reihe von Veränderungen in der Arbeitsorganisation aus:

- man braucht

spezialisierte und gut ausgebildete Ehrenamtsmanager

- man braucht

Hauptamtliche, die ehrenamtliches Personal führen können, und man braucht

Ehrenamtliche, die Hauptamtliche anleiten können.

Neben den zusätzlich

notwendigen Qualifikationen im Bereich der Personalorganisation ist die

Notwendigkeit von fachlicher Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen selbst

angestiegen. So wie z.B. beim Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr seit

langem komplizierte und teilweise gefährliche Arbeitsprozesse von gut

ausgebildeten Ehrenamtlichen bewältigt werden, so werden inzwischen auch im

Bereich sozialer Arbeit eine ganze Reihe von Qualifikationen angeboten, die

Menschen auf ihren ehrenamtlichen Einsatz fachlich gut vorbereiten. Das reicht

von intensiven Gesprächsführungsausbildungen, wie sie z.B. schon seit einiger

Zeit im Bereich der Telefonseelsorge üblich sind und jetzt auch für andere

ehrenamtliche Beratungs- und Betreuungsfunktionen angewandt werden, bis zu kürzeren

Ausbildungen, wie dem Rollstuhlführerschein, und Ausbildungsreihen zu

Grundlagenwissen, wie sie vom Landesverband Berlin des Paritätischen für

ehrenamtliche Vorstände angeboten wurden.

Die Aufgabe, diese

Ausbildungen zu organisieren, fällt den sozialen Organisationen und ihren

Verbänden selbst zu. Die staatlichen und privaten Hochschulen sind strukturell

in keiner Weise darauf vorbereitet, diese Qualifikationen zu vermitteln. Zum

einen fehlt ihnen der für eine schnelle Umsetzung von fachlichen Bedürfnissen

notwendige Praxiskontakt, zum anderen sind sie in ihrer Arbeitsorganisation

(Berufung neuer Professorinnen und Professoren) nur schwer in der Lage, schnell

auf veränderte Ausbildungsbedürfnisse im Feld sozialer Arbeit zu reagieren.

Die strukturelle

Veränderung sozialer Arbeit unter Einbeziehung von Ehrenamtlichen in

Kernprozesse der Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Dienstleistungen wird

sich aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren noch verstärken. Sie wird

angetrieben durch eine insgesamt besser ausgebildete Bevölkerung, die mit den

Werkzeugen moderner Technologie und dem Internet in der Lage ist, Informationen

wesentlich effektiver zu verbreiten und zu beziehen, als dies noch vor wenigen

Jahren der Fall war. Erneut gehen neue Entwicklungen und damit verbundene neue

Methoden sozialer Arbeit von Ehrenamtlichen aus. In weitgehend von

ehrenamtlicher Arbeit dominierten Organisationen entwickeln selbstbewusste

Bürgerinnen und Bürger diese neuen Formen und sind nicht mehr bereit, auf den Staat,

öffentliche Finanzierung und den damit verbundenen langsamen bürokratischen

öffentlichen Apparat zu warten. Sie gründen und entwickeln aus dem Bedarf oder

der Not heraus das, was sie brauchen, und kreative Hauptamtliche nehmen diese

Entwicklungen auf und etablieren diese in den Kernbereichen professioneller

sozialer Arbeit.

Die staatlichen

Sozialbudgets sind nicht in der Lage, den schnell wachsenden Bereich sozialer

Organisationen mit hauptamtlichem Personal auszustatten. Die Lücke zwischen

privatem Bedürfnis und staatlicher Finanzierung wird durch Arbeitsformen

kombinierter Tätigkeit von ehrenamtlichem und hauptamtlichem Personal teilweise

geschlossen. Damit stellen sich für verbandlich organisierte soziale Arbeit

neue Anforderungen. Es ist ein breites Feld an Fort- und

Weiterbildungsangeboten notwendig, um die benötigte fachliche Qualifizierung

zu ermöglichen. Es wird Aufgabe der verbandlichen Bildungsorganisationen sein,

diese Formate zu entwickeln und durchzuführen.

Schaut man in die

Angebote der paritätischen Bildungsorganisationen, so ist ein Teil der Arbeit

getan. Angebote zur Ausbildung von Ehrenamtsmanagerinnen und -managern und für

die Qualifizierung ehrenamtlicher Vorstände sind bereits vorhanden. Jedoch

werden viele neue Formate in den verschiedenen Bereichen sozialer Arbeit

zusätzlich notwendig. Als Beispiel sei hier die Arbeit in Jugendeinrichtungen

des Bezirks Marzahn-Hellersdorf in Berlin genannt. Die Förderung der

Einrichtungen wird in Zukunft davon abhängig sein, dass 30 Prozent der

pädagogischen Leistung von Ehrenamtlichen erbracht werden. Solche

Arbeitsmodelle sind ohne Qualifizierung der tätigen Ehrenamtlichen

längerfristig nicht realisierbar. Sie zu entwickeln ist und bleibt Kernaufgabe

verbandlicher Arbeit!

Geschrieben von Beate Häring und Prof. Dr. Stephan F. Wagner

im Auftrag der

Paritätischen Akademie Berlin

Freitag, September 05, 2014

Rundbrief des Paritätischen Berlin mit dem Schwerpunkt Ehrenamt

Für die Monate September/Oktober 2014 hat der Paritätische Landesverband Berlin einen tollen Rundbrief zum Thema Ehrenamt herausgegeben. In ihm findet man Artikel zu folgenden Themen:

Ehrenamt – erneut im Zentrum der Organisation

sozialer Arbeit. Bildung für Ehrenamtliche

Aus den Erfahrungen eines alten Hasen oder: Die Bedeutung des Ehrenamtes im Paritätischen Berlin

"Warum machst du das eigentlich?" Ehrenamtlicher Einsatz für die Stadtteilzeitung Steglitz-Zehlendorf

Kieztreff »Lebensnetz« der Albatros-Lebensnetz gGmbH »Erdmännchen und Co. brauchen dich!«

"Eine zusätzliche Renten-Versicherung" Nach der Rente ehrenamtlich aktiv – im Nachbarschaftsheim Schöneberg

Zuhören, anpacken und sich auf andere einlassen

Freude durch Vielfalt - Ehrenamt in der Albert Schweitzer Stiftung - Wohnen & Betreuen

Freude durch Vielfalt - Ehrenamt in der Albert Schweitzer Stiftung - Wohnen & Betreuen

Die schönsten Geschichten schreibt das

wahre Leben« Fünf Fragen an Anke Haverkamp, Leiterin des B.Z.-Projekts »Berliner Helden«

Ehrenamt - Freiwilliges soziales Engagement im Paritätischen Berlin

Der Berliner Freiwilligentag

Ehrenamt - Freiwilliges soziales Engagement im Paritätischen Berlin

Der Berliner Freiwilligentag

Wissen, Erfahrung und Kompetenz

weitergeben - Projekt "Zeit für neues Berlin" gestartet

Sterne fischen mit System - Der Bezirk Treptow-Köpenick zeigt, wie Engagementförderung gelingen kann

Sterne fischen mit System - Der Bezirk Treptow-Köpenick zeigt, wie Engagementförderung gelingen kann

Von beruflicher Orientierung bis

Engagement im Ruhestand - Bundesfreiwilligendienst im Mittelhof e. V.

Mein Bundesfreiwilligendienst

Ein Jahr als Freiwillige in einer Ganztagsgrundschule

Freiwilligenarbeit gestalten - Anregungen für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien

Gemeinsam in der Nachbarschaft - Nachbarn helfen Nachbarn

Ein Jahr als Freiwillige in einer Ganztagsgrundschule

Freiwilligenarbeit gestalten - Anregungen für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien

Gemeinsam in der Nachbarschaft - Nachbarn helfen Nachbarn

»Jugendliche erhalten Anerkennung durch ehrenamt-

liche Tätigkeiten« - Fünf Fragen an Fevzi Aktas, Kurdistan Kultur- und Hilfsverein (KKH) e. V.

Wer wirklich etwas bewegen will, muss raus aus der Wohlfühlfalle - Engagement in der Bildung: Kita- und Schulfördervereine

Mission: Ehrenamt – So sehen Berliner Helden aus - Foto-Wettbewerb der B.Z.

http://www.paritaet-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rundbriefe/2014-08-09_PAR_Rundbrief_web.pdf

liche Tätigkeiten« - Fünf Fragen an Fevzi Aktas, Kurdistan Kultur- und Hilfsverein (KKH) e. V.

Wer wirklich etwas bewegen will, muss raus aus der Wohlfühlfalle - Engagement in der Bildung: Kita- und Schulfördervereine

Geduld und die Fähigkeit zum Zuhören sind gefragt - Ehrenamt im Drogennotdienst

Mission: Ehrenamt – So sehen Berliner Helden aus - Foto-Wettbewerb der B.Z.

Vortragsveranstaltung: Das Ehrenamtsstärkungsgesetz - Die wesentlichen Änderungen und die Änderungen dazu im Anwendungserlass der Abgabenordnung

Nicht jeder dieser Überschriften ist selbsterklärend, aber hinter jeder steht ein toller Artikel mit interessanten Informationen. Wer sich die holen will, findet eine Pdf dieses Rundbriefs unter folgender Internetadresse:

Nicht jeder dieser Überschriften ist selbsterklärend, aber hinter jeder steht ein toller Artikel mit interessanten Informationen. Wer sich die holen will, findet eine Pdf dieses Rundbriefs unter folgender Internetadresse:

http://www.paritaet-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rundbriefe/2014-08-09_PAR_Rundbrief_web.pdf

Abonnieren

Kommentare (Atom)